Ab 2022 steht allen Jungimker:Innen, die keinen eigenen Standort für ihre Völker haben, ein Bienenstand zur Verfügung.

Ältester Bienenverein von Wien – seit 1919

Ab 2022 steht allen Jungimker:Innen, die keinen eigenen Standort für ihre Völker haben, ein Bienenstand zur Verfügung.

Als dienendes Glied schließ an ein Ganzes dich an!

Hohes Können, hervorragende Eigenschaften zeichnen die kleine Biene dermaßen aus, dass sie vielseitig beim Menschen als Vorbild und Symbol gilt. Alle Leistung aber vollbringt sie nur in der Gemeinschaft. Losgelöst vom Volksganzen vermag sie nichts, alle Fähigkeiten sind dann erloschen.

Unvergessen auf der 5. Reichskleintierschau der einfache erleuchtete Sockel mit einer einzigen kleinen Biene, die von den inhaltsschweren Worten umrahmt war: „Du bist nichts, dein Volk ist alles!“ Und rings um den Sockel her die mächtige Ausstellungshalle, angefüllt mit dem, was deutsche Bienen geschaffen hatten!

Vom ersten Augenblick ihres Lebens außerhalb der Zelle an gehört die Biene der Gemeinschaft. Nichts für sich, alles für das Volk schafft sie. Den jüngeren Geschwistern gilt ihr erstes Dienen, den kommenden ihr Bauen, später das Sammeln und ihr Opferdienst als Wächter und Schirmer der Gegenwart wie der Zukunft. All ihr Tun ist eingestellt auf Förderung des Gemeinwohls, nach Eigenwohl fragt sie nur so viel, als dies erforderlich ist, dem Ganzen weiter dienen zu können. Und tritt sie ab vom Platze ihres Wirkens, draußen zu sterben, um die Gemeinschaft nicht durch Verwesungserscheinungen zu gefährden.

Tausendfältig, lebt sie Dir, Imker, diesen Gemeinsinn vor, siehst du ihre Tugenden: Fleiß, Reinlichkeit, Opfermut, Einordnung. Du kannst nicht ungerührt daran vorübergehen. Ihr Wesen wird ein Teil deines Wesens. Immer mehr lockt es Dich, sie zu ergründen, sie ganz zu verstehen.

Nütze ihre Winterruhe. Frage Bienenbuch und Bienenzeitung. Lies wieder und wieder! Durchdenke, schreibe, vergleiche. Sie nimmt dich immer mehr gefangen.

Suche nach Gedankenaustausch darüber mit Gleichgesinnten! Schließe dich einer Ortsfachgruppe Imker an. Dort spürst du das gleiche Feuer brennen, dort schöpfst du neue Erkenntnisse in Aussprachen und Vorträgen. Manches Gebiet erschließt sich dir neu, wie Zucht oder Wandern.

In der Gemeinschaft der Imker weißt du dich geborgen. Du bleibst vor Anfängerfehlern und ihren Enttäuschungen bewahrt, wenn du aufmerkst. Du brauchst nicht vor jedem mißliebigen Nachbar bangen, Rechts-oder Versicherungsschutz stehen zur Seite. Beihilfen für Bau und Anschaffungen, verbilligter Zucker helfen dir, rascher voranzukommen, als wenn du der Reichsfachgruppe Imker fernbleibst.

Nichts verlangt der Dezember von dir als stilles Versenken, treues Behüten deiner schlafenden Lieblinge und herzliches Freuen auf das neue Jahr, das hinter den Dezember folgt und dir deine Bienen und die Beschäftigung an ihnen neu beschert. Ihr Haus soll im neuen Jahr der alte Imkerspruch schmücken:

Einzig zur Arbeit, einzig zur Wehr,

ein Haus, ein Volk, ein Heer!

(Willy Höhnel, Dresden)

Quelle: Kalender der Leipziger Bienenzeitung 1942

Den Feinden Frost und Hunger trotzt das Leben

In tausendfältiger Form wissen Pflanzen- und Tierwelt der wärme- du nahrungslosen Zeit zu begegnen. Der Saftumlauf der Pflanze hört auf, wassererfüllte Teile wie Blätter werden abgeworfen oder sterben ab wie Halme und Stengel. Blätter und Blüten harren unter Knospenhüllen geborgen neuer Auferstehung. Im Keim des Samens wartet das Leben auf günstige Außenbedingungen. Jedenfalls ist alles, was der Biene seitens der Pflanzenwelt dient, vergangen, verweht.

Die Tierwelt entflieht zum Teil in wärmere Gefilde, verkriecht sich ins schützende Erdinnere, sucht windgeschützte Hohlräume in Baulichkeiten, Erd- und Felsspalten, morschen Bäumen, spinnt schützende Puppenhüllen um sich. Unter Grasballen, in Erdlöchern, zwischen Gesteinen, unter Brettern überdauern Verwandte unserer Bienen einzeln den Winter, wie Wespen, Hummeln, Hornissen, und zwar von ihnen nur die befruchteten Weibchen. Was von diesen Hautflüglern im Frühjahr suchend ums Bienenhaus streift, ist eine Königin, die mit dem Nest- und Volksbau beginnen möchte. Imker, mit jeder Wespe und Hornisse vernichtest du im Frühjahr ein ganzes Nest.

Einzigartig die Art der Überwinterung bei unseren Bienen. In Haufen von zehn-, zwölf-, auch fünfzehntausend Arbeiterinnen überwintert eine Königin. Darin beruht wesentlich mit die große volkswirtschaftliche Bedeutung der Honigbiene. Zur Zeit der Obst- und Beerenblüte ist sie bereits imstande, der Blütenwelt Heerscharen zur Befruchtung zu stellen.

Je mehr die Temperatur sinkt, umso dichter ziehen sich die Bienen zu einer Kugel zusammen, wohl wissend, dass die Kugel bei kleinster Oberfläche – also Angriffsfläche für den Frost – den größten Rauminhalt besitzt und damit Volk und Nahrung birgt. 18 – 20°C hält das Innere der Kugel, während die an der Außenhaut sitzenden Bienen 15° aufweisen. Da bei 13°C die Gefahrenzone für die Biene beginnt, findet eine andauernde, wenn auch ganz langsame Ablösung der Hautbienen statt.

Im Inneren der Kugel wird Wärme erzeugt durch Nahrungsaufnahme aus den Zellen mit gegenseitigen Füttern und durch leichtes Flügelbewegen – der summende Ton, den der Imker vernimmt, wenn er zur Winterzeit horchend den Gummischlauch wie ein Hörrohr ins Flugloch steckt. Bei innerer Ordnung, bei flüssigen Futter und frischer Luft, ohne Störung von außen zehrt die Biene so wenig, dass sie die Nahrungsrückstände bis zum April im Darm halten kann. Anders bei Weisellosigkeit, Durst- oder Luftnot, Beunruhigung durch Tiere, Menschen! Jede Aufregung löst bei der Biene erhöhte Nahrungsaufnahme aus, und, Imker, die Gefahr der Ruhr rückt nahe.

Ruhr ist ein geisterndes Gespenst, das mit langsamem Würgegriff deinen Völkern den Garaus macht. Darum sei immer gemahnt: richtig zubereitetes Herbstfutter, Wind- und Sonnenblenden bei Untenüberwinterung, Fluglochkontrolle mit dem Drahthaken, Mäusefallen, alles niet- und nagelfest am Bienenhaus, regen- und schneedichtes Dach!

Musst du dein Bienenhaus oder einzelne Stöcke verstellen, so tue es jetzt mit weicher Hand und leisen Sohlen.

Nichts, auch nichts darf die heilige Ruhe der Völker stören!

Quelle: Kalender der Leipziger Bienenzeitung 1942

Über fertige Arbeit gleitet prüfend der Blick

Die Arbeit der Immen wie des Imkers für dieses Jahr ist getan. Das Volk der Bienen tat das Seine, den Angriffen des Feindes Frost zu entgehen. Geborgen in wohliger Wohnung, mit ausreichend haltbarer Nahrung versehen, unter der Obhut des Bienenvaters, so zieht es sich einige Monate vom Schauplatz des bisherigen Schaffens zurück. Triebhaft handelte es im Licht, triebhaft kehr es sich jetzt dem Lichte ab.

Anders der Imker, dem mit dem Verstand die Möglichkeit gegeben ist, so oder anders zu handeln, und der damit persönliche Verantwortung für sein Schaffen zu tragen hat. Er steht am Abschluss des Jahres und schaut prüfend zurück auf den Weg vom Frühjahr daher. Er sieht seinen Arbeitsplan vom Winter durch, feststellend was erreicht wurde, was unterblieb. Er fragt nach Gründen für Misslingen hier, für Gelingen dort. Alle Abschnitte des Bienenjahres ziehen vorüber. Einwinterung, Auswinterung, Aufstieg zur Höhe, Höhe, Ernte, Abstieg, Einwinterung. Ehrlicherweise gibt er nicht nur dem Wetter schuld bei Fehlschlägen. Der Biene überhaupt nicht, sie leistet unter allen Umständen das Möglichste.

An Hand der Aufzeichnungen werden Fehler erkannt und neue Entschlüsse gefasst. Anders wird er die Rasse- und Zuchtfrage anfassen, die Schwarmneigung noch mehr dämpfen. In solchen Sinnen und Planen grüßt ihn bereits das neue Jahr.

Er hält Umschau rings um die Bienen. Beginnend mit der Möglichkeit, die Tracht zu verbessern. Wo lassen sich Salweiden, Obstbäume, Schneebeeren, Akazien anpflanzen, wo Riesenhonigklee aussäen, wer von der Nachbarschaft würde Samen der Honigdistel, Planzen von Gänsekresse oder Herbstastern übernehmen? Der Oktober ist der Monat des Pflanzens. Welcher Landwirt könnte Weisklee, Schwedenklee, Senf, Raps, Buchweizen, Sonnenrosen anbauen, wenn ihm Hilfe geleistet wird? Wer ist zuständig bei der Bepflanzung öffentlicher Straßen und Plätze, von Bahndämmen, von Ufern?

Zum Bienenhaus wandert der Blick. Ist es in allen Teilen zweckmäßig? Gewährt es vor allem genug Platz? Wie teuer könnte ein Umbau, Anbau, Neubau sein? Hier könnte ganz gut ein Regal noch her, dort ein Schubkasten, da ein Eckbrett. Einige Aufhängehacken, ein Kleiderhalter, ein Waschgerät fehlen. Solche Kleinigkeiten sagt man gelegentlich vor Weihnachten den Kindern.

Nun die Beuten. Schön wäre es, wenn mal wenigstens eine der neuen Beuten Einzug hielte. Es sind wirklich Veteranen hier aufgestellt. Weihnachten, Geburtstag, Jubiläum könnten manchen verwandten oder Freund das Rätselraten um ein passendes Geschenk erleichtern. An Geräten, Zuchtkästchen, Ablegerkästen, einen Sonnenwachsschmelzer hätte man große Freude.

Sind übrigens alle Geräte in Ordnung? Die Absperrgitter gereinigt und aufgeschlichtet? Die metallenen Dinge alle mit Öl oder Vaseline bestrichen? Haube und Handschuhe, Mantel wieder gereinigt und genäht? Vor allem, ist das Bienenhaus tatsächlich entrümpelt? Was schleppt sich von Jahr zu Jahr doch alles auf Regalen und unter den Stöcken fort, ohne je gebraucht zu werden! Raus mit den Dingen, die überhaupt nichts mit den Bienen zu tun haben! Sauber, ordentlich, ein unberührtes Heiligtum, so tritt auch das Bienenhaus die Winterruhe an.

Der Wabenschrank ist gescheuert, an der und jener Stelle neu abgedichtet gegen Motten, der Wabenvorrat gesichtet und geordnet. Dieser Tage noch wird mit dem Ausschmelzen begonnen. Wie stattlich sieht der Honigvorrat in den Einheitsgläsern mit dem Gewährstreifen aus.

Jede Arbeit ist getan. Auch die Bodenpappen liegen drin. Fluglochschieber und Blenden sind griffbereit. Nur die Abrechnung über Ausgaben und Einnahmen ist zu leisten, die Tabellen in Kalender über Wetter, Trachten, Trachtzeiten aufzuarbeiten und neu einzurichten. Noch ein gelegentlicher Blick aufs Brett hin zu den letzten Pollenträgern. Wenn sie doch schon vorüber wäre, die bienenlose, die schreckliche Zeit!

Quelle: Kalender der Leipziger Bienenzeitung 1942

Voraussetzung gedeihlicher Entwicklung ist Gesundheit

Auch das kleinste Haustier, unsere Biene, ist Krankheiten unterworfen. Der Abschluss der imkerlichen Arbeiten jetzt im September, ist besonders geeignet, das Augenmerk auf den Gesundheitszustand der Bienenvölker zu richten. Biene wie Wabenwerk geben da Aufschluss. Beim Herrichten des Wintersitzes, was mancher, u.a. der Herbstwanderer, erst im September vornimmt, oder beim Überprüfen der Waben, die für das Frühjahr aufgehoben werden oder in den Schmelztopf kommen sollen, müssen einzelne verdeckelte Zellen besonders beachtet werden. Man entfernt in jedem Falle den Deckel. Steht darunter eine blauschwarze Nymphe in ausgeprägter Gestalt, dann hat man verkühlte Brut vor sich. Eine unbedenkliche Erscheinung. Bei Temperaturrückgang wurde sie verlassen. Sieht man unter dem Deckel, der vielleicht unscheinbares Loch oder einen Riss aufweist, keine Nymphe, sondern beim genauen Hinschauen am Zellboden oder der unteren Rinne des Sechseckes eine zusammengefallene Masse, feucht oder zu Klümpchen eingetrocknet, bringt ein hineingestecktes Streichholz gar einen schmierigen Faden hinter sich her, dann liegt Faulbrut vor. Imkerkamerad jetzt vor allem zweierlei: keine Todesangst und kein Verheimlichen! Faulbrut lässt sich beseitigen, aber nur bei fachkundiger Beseitigung. Und zum anderen, in vielen Ländern besteht gesetzliche Meldepflicht. Den Seuchenwart verständigt und seinen Anordnungen gefolgt!

Schwache Völker, die schon längere Zeit merklich wenig Flugbienen trotz guten Brutstandes aufweisen, können an Nosema oder Milbenseuche erkrankt sein. Flugunfähigkeit der erwachsenen Bienen ist ein auffallendes Merkmal in beiden Fällen. Das merken alle die nicht, die keinen Sandstreifen, sondern Gras vor dem Stande haben. Die befallenen Bienen können nicht mehr abfliegen, purzeln vom Flugbrett und krabbeln am Boden umher, höchstens noch ab und zu wie hüpfend einen Flugversuch machend. Wenn diese Erscheinungen den normalen Abgang übersteigt, wenn man vor allem zu Häufchen geballt die Bienen im Grase findet, dann ist Verdacht auf Nosema oder Milbenseuche am Platze. Auch hier den Seuchenwart rufen, der ja kameradschaftlicher Helfer ist. In jedem Falle sorgt der Seuchenwart für Beseitigung dieses Herdes, und zweitens ist er bemüht, den Ansteckungsherd ausfindig zu machen. Herkunft von Schwärmen, gekauften Völkern, Beuten oder Waben, liederliche Stände, verwaiste Stände mit Wabenresten geben Anhaltspunkte.

Imker, schenkt dem Herbstfutter Beachtung! Zu spät gereichte Gaben werden nicht verdeckelt und säuern. Überkochter Zucker, Heide-, Tannen- und Blatthonig kristallisieren in der Zelle, sind also nicht für die Bienen aufnahmefähig. Beide Fälle können Ruhr zur Folge haben.

Denkt jetzt bereits an eine störungsfreie Überwinterung, indem ihr lärmende Schäden am Bienenstande abstellt. Schützt das Wabenwerk vor Mottenfraß, beseitigt alte Waben, die leicht Krankheitsträger werden! Verpasst nicht, die Pollenwaben vor den Wintersitz zu hängen. Fehlende Eiweißzufuhr kann Mangelerscheinungen in der gesundheitlichen Verfassung im Frühjahr hervorrufen. Verwendet Bienentee mit bei der Fütterung, er liefert wichtige Nährsalze. Beseitigt unbedingt Weisellose als Ruhestörer und Ruhrkandidaten! Denkt schon jetzt ans Abhalten kalter Herbst- und Winterstürme! Richtet saubere, trockenbleibende Verpackung her!

Quelle: Kalender der Leipziger Bienenzeitung 1942

Von der einen Höhe grüßt man bereits die andere

Der schaffende Mensch kennt keinen Stillstand. Nach wichtigen Arbeitsabschnitten ein wohlig-behagliches Verweilen, dann richtet sich der Blick wieder vorwärts – auch in der Imkerei. Fraglos ist die eingebrachte Honigernte als Lohn für wochenlanges Tun jedes Mal ein Höhepunkt im Leben des Imkers, aber kein Endpunkt. Das neue Bienenjahr rückt bereits ins Blickfeld. Aufgaben von heute harren noch der Erledigung, um das folgende Jahr erfolgreich zu gestalten.

Der August führt Arbeiten des Juli zunächst eine Zeit weiter: Beobachtungen oder Erneuerung der Königin, besonders in Schwärmen, Ablegern oder abgeschwärmten Muttervölkern. Das Zusetzen einer Königin erfordert bereits mehr Aufmerksamkeit als in den drei Monaten vorher; den die Entwicklung der Völker verlangsamt sich auffällig. Der Bautrieb ist erloschen, der Brutstand verlangsamt sich auffällig. Der Bautrieb ist erloschen, der Brutstand verringert sich. Angenommen wird eine Jungkönigin nur, wenn viele junge Bienen vorhanden sind und wenn alle Stockinsassen durch ein Honigfutter friedlich gestimmt sind.

Einem drohnenbrütigen Volke eine Königin zusetzen zu wollen, ist schon im Frühjahr und Sommer ein vergebliches Bemühen, vielmehr jetzt im beginnenden Abstieg. Wer kein Reservevolk geschlossen vorn dem Drohnenbrüter einhängen kann, soll die entartete Gesellschaft vor dem Stande und alles andere dem Geschick des Einbettelns überlassen.

Da zur Jetztzeit das Bienenvolk seine Bruttätigkeit einzuschränken beginnt entsprechend dem Erliegen der Nektarquellen, da dem denkenden Imker aber gerade an Brutsätzen liegt, die im August und September erzeugt werden, so muss eine gute Tracht vorgetäuscht werden. Das geschieht durch Reizfütterung. Drei Wochen lang reicht man abends einen Tag um den anderen ½ Liter warme Futterlösung, am besten mit Bienentee vermischt. So entstehen die für die Frühjahrsentwicklung so wichtigen lebensstarken Pflegebienen.

Nach der Reizfütterung setzt in großen Gaben die Einfütterung ein. Dünner als im Verhältnis 3 Gewichtsteile Zucker und 2 Gewichtsteilen Wasser ist die Mischung nicht erforderlich. Ohne Grund soll man die Einfütterung nicht über Mitte September hinausschieben. In dieser trachtlosen Zeit erweckt unachtsames Hantieren mit dem Futter, Stehenlassen von süßen Pfützen und feuchten Futtergeschirren, Füttern einzelner Völker zur Flugzeit unausbleiblich Raub. Und Raubbienen sind unerbittlich und unersättlich!

Wer Spättracht hat oder dahin wandert, wartet mit dem Einfüttern natürlich bis zur Rückkehr. Man wandert nur mit starken und weiselrichtigen Völkern. Denn eine Massentracht mindert stark die Zahl der Flugbienen; und weisellose werden bei stockender Tracht ausgeraubt. Zur Herbstwanderung finden die ganz oder teilweise ausgebauten Baurähmchen beste Verwendung als Grundlage für Scheibenhonig. Nach der Heimkehr lässt man die Völker drei bis fünf Tage unbehelligt stehen. Öffnet man sie nämlich hinten, ehe sich alle eingeflogen haben, so wissen Tausende von Bienen, die hinten abflogen, wo sie vorn gehören. Erst nach dieser Wartezeit macht man auf und entnimmt Honig und hängt, falls das Brutnest stark verhonigt ist, drei oder vier leere Waben in die Mitte des Brutnestes. Dorthin tragen die Bienen nunmehr das Zuckerfutter, das vorsorglich auch in guten Ertragsjahren gereicht wird.

Quelle: Leipziger Bienenzeitung 1942

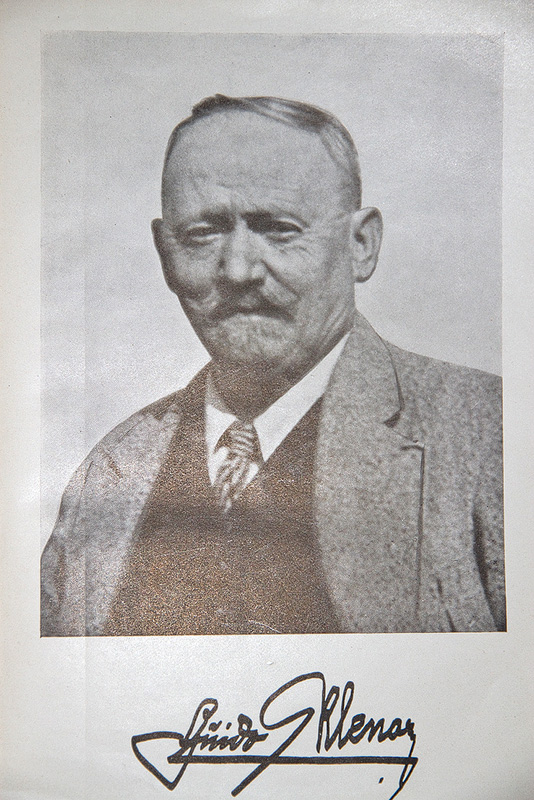

Ökonomierat Guido SKLENAR (1871 – 1953) beantwortet dies in seinem Buch IMKERPAXIS (1922) wie folgt:

Da kann ich wohl nimmer antworten: Alle, alle, den zum richtigen Imker muß man geboren sein. Der geborene Imker muß Adel besitzen, nicht Adel im Geblüt, sondern Adel im Herzen, also weit höheren Adel. Häßliche Charaktereigenschaften machen den Imker untauglich. Ich nenne nur einige: Jähzorn, Geiz, Neid, Schlamperei, Besserwisserei, sie alle taugen nicht für den Imkerberuf, mit diesen kommt man nie und nie vorwärts. Das Haupterfordernis für den richtigen Imker ist aber die Liebe zum Immlein. Wer diese immer nur als die Stechbiester bezeichnet, wer immer nur von den unnützen Opfern für die dieselben spricht, wird nie ein richtiger Imker, denn trotz zweier Augen hat er nicht sehen gelernt, nicht all das Schöne und Gute erkannt, das uns die Imkerei bietet. Auch wer immer nur von der vielen Arbeit bei den Bienen spricht, wird kein richtiger Imker, denn die Arbeit an den Bienen ist dem richtigen Imker nicht Arbeit, sondern Vergnügen.

Weiter: Ein richtiger Imker wird nur der, der die Sache richtig anpackt. Dazu gehört, daß er sich vorerst ein gewisses Maß von Wissen und Praxis aneignet, eher er der Sache näher tritt. Immer fährt der weit besser, der dies tut, als derjenige, der sich blindlings, ohne jede Vorschulung in die Sache stürzt. Mir kommt solch ein Mann so vor wie einer, der sich ohne Schwimmkenntnisse blindlings in den Strom stürzen wollte, um dort Wunderleistungen zu vollbringen. Nie wird ihm dies gelingen, weder in diesem, noch in jenem Falle. Es ist gar nicht so schwer eine Vorschulung zu erlangen. Das für ein gutes Buch verausgabte Kapital, es verzinst sich bald reichlich. Und etwas Praxis kann man bei einem Nachbarimker erlangen, dem man sich als Hilfe anbietet, oder aber, wenn möglich, daß man einen Praxkurs an irgendeiner Anstalt besucht. Wo ein Wille, da ist auch ein Weg. Ist diese Vorschulung vorbei, dann wird es allerdings trotzdem oft mit Recht heißen: Das beste Lehrbuch, die beste Praxis ist die eigene Erfahrung! Die liefert dann auch den besten Grundstein für den künftigen Betrieb.

Aus jeder Saat sprießt eine Ernte

Vollernte oder Fehlernte, je nach geleistetem Einsatz. Auch auf dem Bienenstand. Der Juli bringt in den meisten deutschen Gauen die Honigernte. Esparsette, Linde, Kornblume sind vorüber. Selbstverständlich spielt eine überragende Rolle das Wetter, ob geerntet kann oder nicht. Wenn West- oder Südwestwinde wehten, dann gibt es etwas zu schleudern. Der schädliche Nord- und Ostwind trocknet dagegen die Blüten aus. Aber die Ernte fällt doch ganz verschieden aus, wenn ein denkend tätiger Imker und wenn ein gedankenloser gleichgültiger Imker hinter den Völkern steht.

Des Imkers Saat vom letzten August oder September her über Winter und Frühjahr hinweg ist jetzt zur Ernte gereift, im ungünstigen wie im günstigen Sinne. Auswahl der Königinnen nach Rasse, Ertrag, Alter oder Zufallsköniginnenbestand, Herbstreizfütterung zwecks Erzeugung starker Brutsätze oder nicht. Überwintern in Ruhe oder voller Störungen, im Frühjahr verengte, wohlverwahrte Wohnungen oder schlecht verpackte Eiskeller, Futterüberfluss im April oder Mangel, Zusammenballen der Volkskraft oder Zersplittern durch Schwärmerei: im Juli wirkt sich die Saat aus in Gestalt der verschieden gefüllten Honigtöpfe.

Geschleudert wird, wenn eine Tracht am Erlöschen ist. Unbedingt schleuderreif ist eine Wabe, wenn sie ganz oder bis zu einem Drittel verdeckelt ist. Ganz frisch eingetragenen, noch wässrigen Honig schleudert man, wenn es zu umgehen ist, nicht. Dass öfteres Schleudern denn Fleiß der Bienen anrege, ist angesichts des Schaffendranges der Biene eine irrige Meinung. Oftmaliges Schleudern bringt neben der Mehrarbeit dann und wann Hungerzustände und unreifen Honig zutage.

Die Stellung der Wabe in der Schleuder ist wichtig. Der Honig soll leicht und restlos ausfließen, das Wabenwerk an den Zellrändern möglichst geschont werden. Da die Zellen leicht nach oben gerichtet sind, also nicht waagrecht auf der Mittelwand stehen, muss bei der Hochwabe der Unterschenkel oben in der Schleuder sein, und bei der Breitwabe muss der Unterschenkel vorauslaufend sein. Dass man bei der ersten Seite nur leicht oberflächlich ausschleudert, die Waben dann mit der anderen Seite nach außen stellt, etwas kräftiger dreht und den Wechsel nachher noch zweimal unter kräftigen Schwung vornimmt, sei nur nebenher erwähnt.

Ausgeschleuderte Waben kann man sofort, auch fremden Völkern, wieder einstellen, wenn man sie hinten oder im Honigraum, vor allem gut in kaltes Wasser getaucht hat. Das kalte Wasser verdeckt den aufreizenden Geruch des frischen Honigs und schreckt Räuber ab. Ausgeleckt, trocken kommen die Waben in den Schrank. Honigfeuchte Waben verschmieren durch abtropfen den Wabenschrank, und beim Aussortieren unbrauchbarer Waben ist es schade um die verbliebenen Honigreste. Bei starkem Fluge macht sich die Honigentnahme, das Schleudern am besten. Wer den Honigraum vom Brutraum vor dem Schleudern nicht durch ein Schied trennt, hängt erst alle zu schleudernden Waben heraus. Da fliegen bereits zahlreiche Stechlustige ab ans geschlossene Fenster des Bienenhauses. Dann wird Wabe um Wabe abgeschlagen und weggetan, der Honigraum sofort mit geschleuderten nassgemachten Waben gefüllt, geschlossen und das Bienenhausfenster geöffnet.

Im Juli findet auch die große Heerschau der Königinnen statt. Jetzt ist es noch Zeit, Fehler abzustellen und Ersatzmütter zu schaffen. Besonderes Augenmerk richtet man auf die abgeschwärmten Mutterstöcke, die nachschwärme und Ableger. Im allgemeinen wird gesehen auf lückenlosen Brutstand, auf umfassenden Pollengürtel mit anschließenden Honigbogen, auf Sanftmut. Alle diese Beobachtungen kann man mit der Honigentnahme verbinden. Unbedingt sind Notizen darüber zu machen. Dass die Königin zu zeichnen ist, bedeutet eine Selbstverständlichkeit, weniger wegen des bequemen Findens als wegen der Sicherheit, keinen stillen Umweisler unbekannten Alters vor sich zu haben.

Die Brutbeschränkung wird aufgehoben, Heidewanderer reizen bereits vom 10. Juli ab wieder.

Höhe des Jahres und Höhe des Bienenvolkes fallen zusammen

Innerhalb weniger Wochen eilt das Jahr von Wintersende bis zur Tag- und Nachtgleiche Ende Juni der Höhe zu. Schritt mit ihm muss das Bienenvolk halten. Es ist in seinen Nahrungsbedürfnissen gebunden an die Pflanzenwelt mit ihren Blüten.

Nur die Rücksicht darauf, dass die gesicherte Ernährungslage die Voraussetzung für den Fortbestand des Volkes ist, tritt der Fortpflanzungswille bei außerordentlichem Fließen der Nektarquellen zeitweise zurück. Sonst beherrscht auch das Streben, die eigene Art zu erhalten, zu mehren, auszubreiten, den Bien. Der Fortpflanzungsvorgang im Bienenvolk ist nicht die Begattung der Königin und das sich daraus ergebende Legen befruchteter Eier, sondern es ist der Schwarm.

Darum haben wir es beim Willen zu Schwärmen mit einem Urtrieb, mit dem eigentlichen Lebenstrieb des Bienengeschlechts zu tun. Solcher Trieb ist unausrottbar. Damit hat der praktische Imker zu rechnen. Der Schwarmtrieb wird immer wieder durchbrechen. Beim Imker steht es, ob er sich dadurch um den Honigertrag bringen lassen will oder nicht, also, ob er den Schwarmdrang sich austoben lässt oder es verhindert.

Ein Volk, das sich dem Schwarmdrang hingibt, baut, trägt und brütet nicht mehr. Untätig verharrt es auf den Waben oder hängt in einem Bart vor dem Flugloch. Dem Schwarmdrang kommt der Imker zuvor, indem er verdeckelte Brutwaben samt anhaftenden Bienen entnimmt und gleichzeitig etwa angelegte Weiselnäpfe oder –zellen entfernt. Werden wieder Weiselzellen angeblasen, so war es bereits zu spät. Dann wird die gesamte Brut der Bienen entnommen, im Stock bleibt nur die Wabe mit der Königin, eine Futterwabe, dazu gibt man fünf oder sechs Mittelwände. Die entnommene Brut kann man auf Nachzügler verteilen oder daraus einen Ableger machen.

Einem schwarmlüsternen Volke nur die Weiselzellen herauszubrechen, bessert nichts, da die Spannung im Volke dadurch ja nicht ausgelöst wird. Den gleichen Fehler begeht der, der nach Entfernen der Weiselzellen den Vorschwarm zurückgibt oder dem Vorschwarm die Königin nimmt und ihn aufs Muttervolk zurückfliegen lässt, um starke Nachschwärme zu erhalten. Alles geht auf Kosten der Honigernte.

Zu neuen Völkern kann man auch dadurch kommen, dass man Jungbienen verschieden starker Völker zusammenkehrt, ihnen eine Zelle oder eine geschlüpfte Königin gibt. Einem Schwächling hilft man auch dadurch, dass man ihn mit einem starken Volke verstellt.

Eingefangene Schwärme bringt man nicht sofort in ihre neue Wohnung, sondern lässt sie bis zum Abend sich erst beruhigen und sammeln. An der Stirnwand steht eine leere Arbeiterwabe, dann folgen so viele Mittelwände plus eine, wie der Schwarm Pfunde schwer ist. Bei Nachschwärmen genügen statt Mittelwänden Anfangsstreifen, da hier nur Arbeiterbau ausgeführt wird. Erst vom vierten Abend reicht man Schwärmen allabendlich einen halben Liter Futter, bis die Wohnung ausgebaut ist.

Ungünstig angelegt, z.B. breitgelaufene Schwärme drängt man allmählich durch den Karbollappen zusammen, bis man sie abschlagen oder ablöffeln kann. Hierbei nicht ohne Haube arbeiten!

Der Juni ist der Monat der Zucht. Ob der einzelne Krainer, Nigra oder Heimatstamm züchtet, richtet sich nach den Maßnahmen der Ortsfachgruppe. Es ist sinnlos und dabei unkameradschaftlich durch Eigenbrötelei Zuchtziele der Allgemeinheit zu schädigen. Wahlzucht treibt der einzelne, indem er auf Grund mehrjähriger Beobachtungen immer von den besten Ertragsvölkern nachzieht. Die Belegstelle bürgt für Begattung durch gute Drohnen. Wer die Belegstelle nicht benutzt, darf nur Drohnen guter Völker fliegen lassen. Vorwärtsstrebende Imker schließen sich einer Züchtergruppe an und entgehen damit immer mehr dem Zufallsertrag, gestalten vielmehr ihre Ernten dauernd sicherer.

Kraft läßt die Höhe gewinnen

Was der April begonnen, führt der Mai weiter. Wo bis zum 20. Juni die Haupttracht vorüber ist, hat der Imker nur bis zum 12. Mai Zeit, zu verstärktem Brutansatz anzuregen. Alles nach diesem Termin gelegte kommt zu spät. Nochmals sei es den Imkern mit Frühsommer- und Sommertracht gesagt: im Aufstieg an Schwächlinge Mühe odr gar Brutwaben zu verschwenden, ist zwecklos. Schwäche den Schwachen und stärke die Starken oder Mittelstarken mit den Brutwaben des Nachhinkenden! Laß ihm die Königinwabe, 1 oder 2 Futterwaben und gib ihm eine Wabe zum bestiften. Aber doktere nicht mit ihm herum, er bringt dir nichts.

Ausgebaute Waben und Mittelwände helfen dauernd das Brutnest zu erweitern. Aber nicht ins Uferlose. Setze der Brut eie Grenze. 8000 cm² Wabenfläche, beiderseitig besetzt, genügen. Sonst erwacht über die Volksstärke hinweg der Schwarmtrieb. Mit dem Schwarm fliegt gewöhnlich die Honigernte davon. Allenfalls ein Maischwarm kann noch etwas bringen, die vom Juni und Juli sind wertlos. Sind die 8000 cm² Brutfläche erreicht, so gib den Honigraum frei, setze verdeckelte Brut samt anhaftenden Jungbienen hinein genau über die zurückbleibende Brut und gewähre dem Volk noch eine letzte Mittelwand zu Erweiterung. Je früher diese Brutbeschränkung eintritt, um so besser ist der Honigertrag. Drücke das Brutnest nach und nach zusammen auf 4, ja 3 Ganzwaben. Bediene dich in 3- und 4-Etagern des senkrechten Absperrgitters und setze die Königin mit ihren wenigen Waben nebst dem Baurahmen hinter das Absperrgitter, also der Tür zugekehrt. Wie leicht ist dieses Brutnest durchforscht. Wer nicht so stark beschränken will, kann ja weiterhin Mittelwände geben, entnimmt aber dafür jedesmal eine verdeckelte Brutwabe samt Bienen für Nachzügler oder Ableger.

Im Mai wird tüchtig gebaut. Laß jedes Volk 4,5 Mittelwände bauen, dann ist dein Wabenwerk alle 4 Jahre erneuert. Der gesunderhaltung der Völker sehr dienlich. Im Baurahmen ziehe ich einen oder mehrere Zwischenstege ein, du schaffst damit zahlreiche Brutstellen und erntest wesentlich mehr Wachs, Schneide den Baurahmen alle 6 oder 7 Tage aus oder tausche ihn gegen einen neuen aus, wenn du den Bau für die Heidewanderung aufheben willst. So lange am Baurahmen gebaut wird, hat´s mit dem Schwärmen keine Gefahr. Ein besseres Fieberthermometer gibt es nicht. Voraussetzung für das Ausschneiden des Drohnenbaues im Baurahmen ist, dass das Volk schon 1/2 oder 1/3 Wabe Drohnenbrut hat pflegen können. Jedes Volk ist erst dann richtig im Gang, wenn es Drohnen unter sich weiß. Wer Standbefruchtung betreibt, also die Belegstelle nicht benutzt, verwehrt natürlich Drohnen aus minderwertigen Völkern das Fliegen. Er läßt im Honigraum, der kein besondees Flugloch besitzt, die Drohnen schlüpfen, fängt sie später am Bienenhausfenster ab und gibt sie als Ersatz Edeldrohnen geschlüpft oder als Brut in einer Viertelwabe wieder zu.

In starken Völkern ist neben Brut- und Bautrieb auch der Sammeltrieb sehr rege. Darum sind Wanderungen in Obst-, z.B. Sauerkirschen und Apfel, und Rapstracht, für den Städter in Wiesentracht sehr zu empfehlen. Zu Zeit der Eisheiligen erfriert manche Pollentracht und ruft die nicht leicht zu nehmenden Maikrankheit hervor. Nach Entnahme der Pollenwaben oder Auskratzen des Pollens hilft auch hier eine dünen Honiglösung. Hunger darf auch in einem ungünstigen Mai nie aufkommen. Gute Ertragsvölker mit vorbildlichen Brutstand werden schon jetzt zu Zuchtzwecken ausgewählt.

Quelle: Kalender der Leipziger Bienenzeitung 1942